The Quantified Patient from e-Patient Dave deBronkart on Vimeo.

昨年のHealth2.0ムーブメントで特筆すべきことは、ベンチャー企業、IT企業、医療界など従来プレイヤーの他に、新たにe-Patientsと呼ばれる消費者・患者グループが参画してきたことだろう。旧来の患者会やアドボカシーなどとは違い、ウェブを積極的に活用して患者参加型医療の実現をめざす新しいタイプの医療消費者群が登場したわけだ。

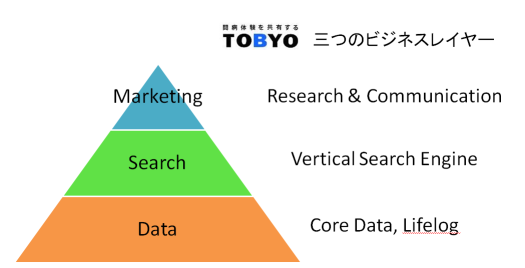

この中心的存在が、これまで当ブログでもたびたび紹介してきた”e-Patient Dave”率いる”e-Patients.net”であり、昨年、このグループが中心になり「参加型医療学会」が結成され、このほど学術誌「Journal of Participatory Medicine」が創刊された。彼らがHealth2.0ムーブメントに参画してくることによって、Health2.0は新たに「参加型医療」という次世代医療のビジョンを獲得したのだと思う。 続きを読む