先ごろ開催されたHealth2.0_SF2010。その劈頭を飾ったティム・オライリー発言の要旨を入手したのでご紹介しておきたい。でも、「要旨」だけあってディテールは貧弱。スカスカ感は否めないが、「ないよりマシ」と思っていただければうれしい。

内容は、まさに最初のこの一行に尽きる。

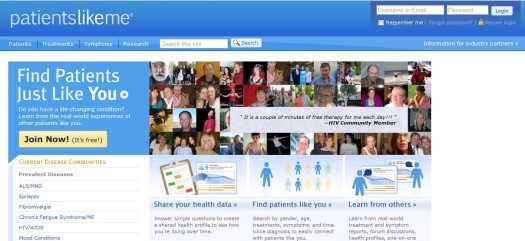

データは次世代アプリの『インテル・インサイド』である

思い出せば一年前、たまたまクリス・アンダーソン「Free」を読み、この言葉に再度出会い、再検討することから私たちはDFC開発を思いついたのだった。患者体験データが医療における「コアデータ」であることに気づいたのだ。医療分野で新しい情報サービスを開発するためには、とにかく「データ」に着目すること。どんなデータを、どこから、どの程度収集するか。その実行リスクとコストはどうか。そして「データ」をどんな形で提供できるのか。必要な機能と付加価値はなにか。 続きを読む