dimensionsで扱うデータは、私たちが闘病ユニバースと呼んできたウェブ上に公開された闘病者のドキュメントである。これらのデータはどのような特徴を持っているのだろうか。患者アンケートやヒアリングなど他の患者ソースのデータと、どこがどのように違うのだろうか。

TOBYOプロジェクトを開始するに当たって、私たちは闘病記というものを改めて考察するところから出発し、ウェブ上の患者ドキュメントの性質をさまざまな角度から見てきた。その過程で、まず従来のリアル闘病記、つまり本としてパッケージ化された闘病記とウェブ上の闘病ドキュメントの差異を考えざるを得なかった。しばしば「われわれはネットから医療を見ている」という言い方をしてきたが、実はこのような考え方は、リアル闘病記とウェブ闘病ドキュメントの差異認識に由来するものである。だがこのことについては、後日、あらためて論じる機会があると思う。

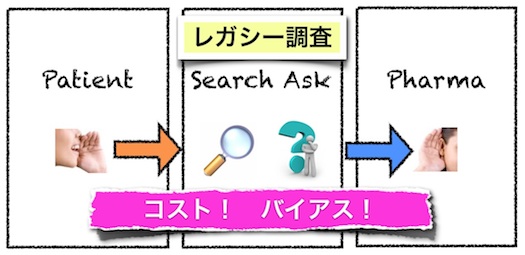

さて、ウェブ闘病ドキュメントと患者アンケートやヒアリングなど患者調査データとの違いであるが、まず一番大きな違いは、なぜそのようなデータが作成されたのかをめぐるデータ生成の動機である。ウェブ闘病ドキュメントはあくまで闘病者自身のため、すなわち純粋に「自分のために書く」ことが動機になっており、それは闘病者自身の内発的な自発性だけに依拠している。対して患者調査では、データ生成動機は闘病者の内部には存在せず、リサーチャーやモデレータなど外部の第三者が闘病者とは無関係に作成した調査目的に依存している。

続きを読む