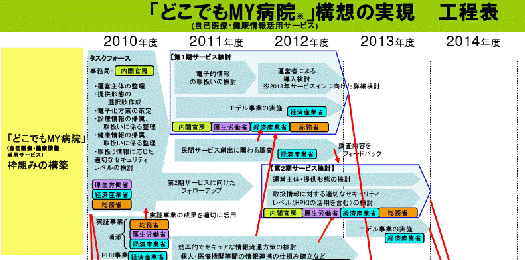

先のエントリでマイクロソフト社のPHR「HealthVault」の国際戦略を取り上げたが、国内では去る5月11日、政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)の「新たな情報通信技術戦略」において「どこでもMY病院」構想が、続いて6月22日にはその「工程表」が発表されている。

この1年を振り返ると、政権交代によってIT戦略本部の取り組み方に微妙な変化がある。昨年6月30日発表の「i-Japan 戦略 2015」(IT 戦略の今後の在り方に関する専門調査会)では「三大重点分野」を次のように提起していた。

①電子政府・電子自治体分野

②医療・健康分野

③教育・人財分野

これに対し、今回の「新たな情報通信技術戦略」における重点分野は「3つの柱と目標」として次のように変えられている。

1.国民本位の電子行政の実現

2.地域の絆の再生

3.新市場の創出と国際展開