先月、5月28日付NewYorkTimesに「患者がオンラインで出会った時、そこに副作用はないか?」(When Patients Meet Online, Are There Side Effects?)との記事が出た。PatientsLikeMeなど患者コミュニティのビジネスモデルを批判するものである。いずれプライバシー保護団体や医療界から、このような批判は必ず出るだろうと考えていたので意外感はない。

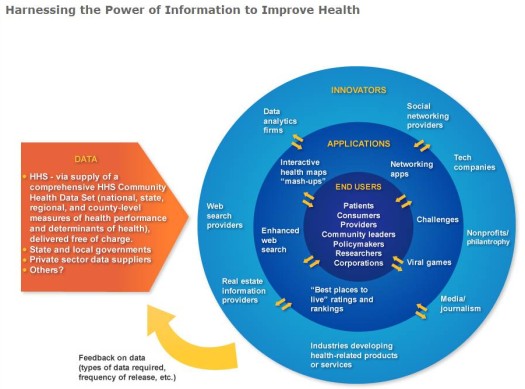

最近のエントリでも述べたように、これまで不分明であったHealth2.0のビジネスモデルは、SermoとPatientsLikeMeの成功のおかげで次第に明確になってきた。それを手短に要約すれば次のようになるだろう。

ウェブ上の患者や医療者の体験ドキュメント・会話を集め、医薬品業界など医療エキスパートに提供する。

ところでこのような実際のビジネスモデルと、Health2.0企業が表向き掲げる患者コミュニティや医療者コミュニティなどのサービスの間には、実は微妙なニュアンスの差異、あるいはいわく言い難い矛盾が存在するかも知れない。そしてこの点を情緒的に取り上げて突くような批判は、さまざまなバリエーションを持って、今後、常に現れてくるものと考えておかなければならないだろう。このNewYorkTimes記事は、そのような警鐘として受け止めるべきだと思った。 続きを読む