先週エントリ「慢性疾患患者は健常者に比べインターネットへのアクセスは少ない?」だが、このような調査が日本でも実施される必要がある。日本では、医療分野におけるインターネットの消費者利用実態についてまとまった調査報告を見たことがない。当然ながら、米国Pewのように時系列で消費者のインターネット医療情報利用実態を追いかけるような調査もない。たまに、インターネット利用実態全体の中で医療関連トピックスが取り上げられるのを目にするが、ともかく圧倒的なデータ不足は否めない。

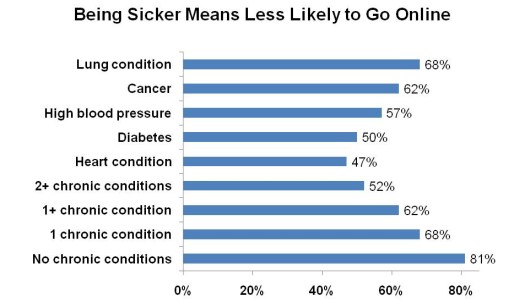

米国では今回のPew調査の意外な結果に様々な反響が起こっているが、よく考えてみると、医療機関に通院し医師のコントロール下で治療を継続している慢性疾患患者は、概してインターネットで情報探索を今以上におこなう差し迫った必要性はないのかもしれない。本当はもう少し他のデータを見ないと何とも言えないのだが、慢性疾患の治療を受けている一患者の立場からしてみると、なんとなく今回の調査結果の意味するところがわかるような気がする。

私たちはTOBYOプロジェクトを通じて、ネット上で自発的に体験を配信している闘病サイトを見続けてきたのだが、これら配信されている闘病体験は日本人全体の闘病体験の氷山の一角に過ぎないのもまた事実である。常識的に見てネットで自分の体験を公開している人たちは、闘病者の中でもかなりアクティブな人たちであることは想像できる。だが、水面下にある膨大な量の体験の実態は知るよしもないのである。一般的なインターネット利用調査などから見て、これらの人々もまずネットで医療情報収集をおこなっていると推測されるが、アクセス頻度などその微細な実態はわからない。 続きを読む →