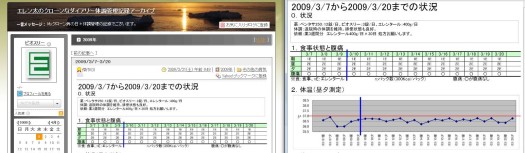

先日のエントリで、インターネットから大量のデータを収集し、統計的に分析した上で自らの治療を選択した闘病者の例を紹介した。この例が示すように、闘病に関連するデータの収集と活用は、闘病における非常に重要な活動なのである。このほかにも闘病者は、医療費用、医療保険、各種申請、食事、薬服用など、闘病に伴う多数のデータを管理をする必要がある。日記形式の闘病記もそれらを記録するツールの一つだが、数値表現できるデータは、やはり表やグラフで管理するほうが便利だ。 続きを読む

カテゴリーアーカイブ: 雑記帳

闘病体験をどう見るか

一般に「闘病記」を語るときに、「勇気をもらえる」とか「元気が出る」などの表現が用いられることが多い。だが、これは本当にそうなのだろうか。何か歯の浮く過剰な美辞麗句に過ぎないような気もする。このブログでは、闘病者生成コンテンツのことを様々に考えてきたが、われわれ健康者の一方的な思い入れに基づき、勝手に「勇気をもらえる」などと言い立てるのとはまったく違う見方で、おそらく闘病者たちはこれらの闘病体験ドキュメントを見ているのではないか。ある種の反省とともに、正直なところ常にそんな気がしていたのである。

最近、ある前立腺がんの闘病者ブログを読んでいると、次のように記されているのを目にした。

昨日の朝日新聞beの記事にもTOBYO,ライフパレット、オンライフなどのサイトに闘病情報が得られるとあり誘惑にかられて早速画面を出したが表紙を見た時点で詳しく中を見るのは怖くなってすぐ閉じた

辛い苦しい悲観的な情報をみつけたら気の小さい私は当然落ち込む

夜などついつい考え込んでは調べてみたい誘惑にかられるが

朝になるとその気は失せる

それを知ったからといって病状が変わる訳ではないだろうから

家族が気を使って慰めにいい情報だけを伝えてくれるのは有難い

落ち込んだところでいいことはないがそれでも最悪の結果を覚悟し容認しようと努めている、今後の展開にそなえて心の準備が必要だ

この先、治療方法がはっきりしたら情報検索するかもしれない

段階的に気持ちは変わるのだろうと思う

情報社会で情報を避けるのもおかしなものだ「前立腺がん闘病記-4 」(「一言孤児」)

桜の木の下の禅問答

しばらくブログを休んでいたが、この間に一気に春到来。新宿御苑界隈の桜も一斉に開花しはじめた。さて闘病体験検索エンジン「TOBYO事典」だが、年初から、「1万人の闘病記を全文検索」とのうたい文句を文字通り実現すべく試行してきた。ようやく、なんとかもうすぐ拡張版を公開できるところまできた。これで一応、「国内初の闘病体験専門検索エンジン」を世に問うことになる。だが、今後まだまだ改良改善は続く。なぜなら、単なる「汎用検索エンジンの特化版」を作るところで止まってしまうのでは、闘病体験検索エンジンがもつ本来の可能性を殺すことになるからだ。実はTOBYO事典を開発しながら、これまで見えていなかったアイデアや可能性がいくつか出てきている。 続きを読む

しばらくブログを休んでいたが、この間に一気に春到来。新宿御苑界隈の桜も一斉に開花しはじめた。さて闘病体験検索エンジン「TOBYO事典」だが、年初から、「1万人の闘病記を全文検索」とのうたい文句を文字通り実現すべく試行してきた。ようやく、なんとかもうすぐ拡張版を公開できるところまできた。これで一応、「国内初の闘病体験専門検索エンジン」を世に問うことになる。だが、今後まだまだ改良改善は続く。なぜなら、単なる「汎用検索エンジンの特化版」を作るところで止まってしまうのでは、闘病体験検索エンジンがもつ本来の可能性を殺すことになるからだ。実はTOBYO事典を開発しながら、これまで見えていなかったアイデアや可能性がいくつか出てきている。 続きを読む

TOBYOのプロジェクトミッション

現在、TOBYOプロジェクトは検索エンジン「TOBYO事典」の改善に取り組んでいる。思えば昨年9月以来、この仕事を延々続けてきたわけだが、1月10日公開したものをさらにパワーアップすべく調整中である。あと少しでパワーアップ版を公開できるだろう。さて昨春から、TOBYOプロジェクトのミッションについてこのブログで様々に考察してきた。すでにお気づきのとおり、プロジェクトミッションは徐々に変わってきている。

その中でも一番大きな変化は、昨夏あたりに計画していた「量から質へ切り替えていく」との路線を変えたことだと思う。これは、闘病記を1万件集めた時点で実行するはずだったが、結局、さらに拡大させていくことの方を選択した。TOBYOが闘病ユニバースというオープンな巨大コミュニティを想定し、そのインフラツールを目指すとすれば、可視化の対象は1万件で終わらせるのではなく、むしろ闘病ユニバース全体でなければならない。そう考えたからだ。 続きを読む

ある違和感

3月9日の日経朝刊社説「レセプト完全電子化を後退させるな」に対し、賛否両論がネット上のあちこちに散見される。とりわけ「医師ブログ」などからは強い拒否反応が上がっているが、相変わらず匿名で、なぜ逆上までしなければならないか理解に苦しむ。むしろ日経社説は、医療IT化をめぐる常識的な見解を述べているに過ぎないと思える。

このブログでも、過去のいくつかのエントリでレセプトオンライン化など日本の医療IT化の遅滞ぶりを取り上げてきたが、実は米国などでもIT化は遅々として進んでおらず、内外を問わず、なぜこんなに医療者とITは相性が悪いのか。

かつて数年前、厚労省と経産省が共同主催するある公開シンポジウムが開かれた。そのシンポジウムのタイトルは、たしか「医療にITは必要か?」というものであった。とにかくこのタイトル自体に驚いてしまった。いざシンポジウムが始まってみると、その疑念はますます深まるばかりであった。出席パネリストは医師、学者を中心にIT企業、NPO、作家などであったが、なんとこれらの出席者を医療IT化に対する「賛成派」と「反対派」に分け、それぞれの言い分を展開させようというのだから、唖然とするほかなかった。 続きを読む