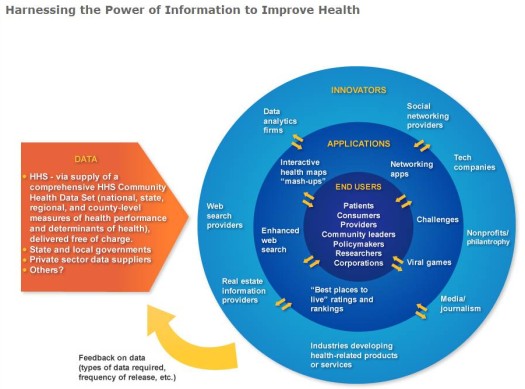

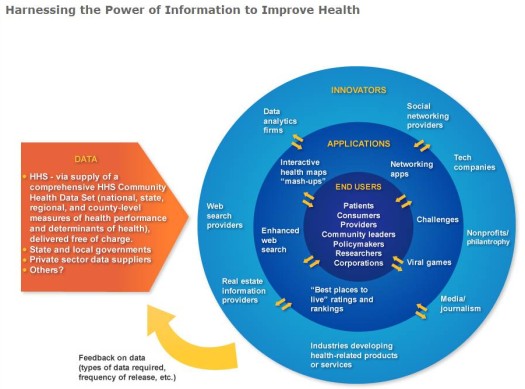

(HHS米国保健社会福祉省の公共医療データオープン化概念図)

先月、米国ワシントンDCで「Gov2.0 Expo」が開催されたが、米国政府が持つ公共医療データなどを民間で自由に活用する機運が生まれている。このGov2.0ムーブメントは、Web2.0の提唱者であるティム・オライリー氏が中心となって米国政府を巻き込む形で進められているが、「Gov2.0 Expo」でオライリー氏自身は次のようにGov2.0を語っている。

政府はこれまでの形態を変え、政府自体がプラットフォームにならなければいけない。

今までの政府は「自動販売機」のようなものだった。市民がお金を払うことでサービスを享受するイメージ。しかし、Gov 2.0は政府が“enabler”(実現する人・もの・要因)になる必要がある。

Appleは自ら“enabler”になり、AppStoreというプラットフォームを立ち上げたことで、20万個以上のアプリがリリースされた。20万個のアプリの中でAppleが作ったアプリは20個以下だ。

天候の情報は政府が公式に提供しているから、その情報を加工してテレビ局やウェブが天気予報を独自に作ることができる。そういう発想がGov 2.0そのものだ。

義務教育やマーシャル・プラン、レーガンのGPS技術を導入など、過去に実現された偉大な政策を振り返ってみると、いつも大胆な発想の転換が求められてきた。偉大な政策を達成するには時間がかかるし、大胆でなければいけない。勇気が必要になるのだ。

現在の米国は、温暖化問題や医療改革、教育問題など様々な問題を抱えている。そうした問題に対処するには「今あるシステムをアップグレードする」という発想を捨てて、一から作るという発想が必要になる。Gov 2.0もそういうものだ。

(BLOGOS、津田大介氏特別寄稿「Gov 2.0 Expo」速報レポート2日目)

公開された公共医療データに基づいて、さまざまなアプリケーションやサービスが登場しつつあるが、「Gov2.0 Expo」ではIOM(国立衛生研究所)の「Pillbox」 が紹介された。 続きを読む →