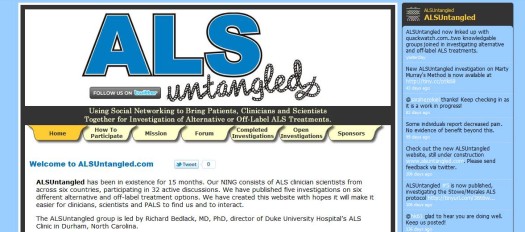

“ALSUntangled.com”は難病ALS(筋萎縮性側索硬化症)の国際研究コミュニティ。米ノースカロライナ州のデューク大学病院ALSクリニックによって主催されており、現在、世界6カ国のALS研究者とALS患者が参加し、着々と研究成果を上げている。この研究コミュニティの知識情報共有を支えているのはツイッターとSNSだが、SNSとしてあの“NING”を採用している。

もう五年ほど前になるだろうか、当時のWeb2.0ムーブメントの中でもひときわ注目されていたのがこの”NING”であった。これは高機能なSNSホスティング・サービスで、自分の思い通りにカスタマイズしたSNSを簡単に立ち上げることができる。久しぶりにNINGサイトをのぞいてみたが、トップページは完全に日本語化されていた。だがいろいろ調べてみると、どうやら広告のビジネスモデルがうまく行かなかったようで、有料サービスに移行していた。それでも利用料金は月額$2.95-$49.95と安い。ちなみに月額49.95ドル(約4000円)で提供される機能は次のようなもの。 続きを読む