Web上の医療情報はどのように利用されているか?

インターネットによる医療情報の利用をめぐって、これまで主として、情報の送り手がどのように医療情報の信頼性や正確さを確保していくかという点でさまざまに議論がありました。 この中で、アメリカではHONやURACなど、一定の基準の下にサイトの審査認定を行う団体まで作られました。これらインターネット黎明期に模索され提起された言説や諸活動は、しかし、日々進化するWebの現実に次第にフィットしなくなってきています。 続きを読む

Web上の医療情報はどのように利用されているか?

インターネットによる医療情報の利用をめぐって、これまで主として、情報の送り手がどのように医療情報の信頼性や正確さを確保していくかという点でさまざまに議論がありました。 この中で、アメリカではHONやURACなど、一定の基準の下にサイトの審査認定を行う団体まで作られました。これらインターネット黎明期に模索され提起された言説や諸活動は、しかし、日々進化するWebの現実に次第にフィットしなくなってきています。 続きを読む

入院患者、外来患者を含む闘病者に対する、ITを利用した医療機関の提供サービスとしては、米国でメイヨークリニックがいち早く「CarePages」という患者向けサービスを始めています。これは特に入院患者およびその家族向けの個人Webサイト開設無料サービスで、 続きを読む

レセプト電算化、PHR、EHR、e-Prescribing(電子処方箋)など、日本の医療界のIT化は遅々として進みませんが、他方、患者をはじめ闘病者に対するITによる情報サービス領域が存在することを忘れてはらならないでしょう。 続きを読む

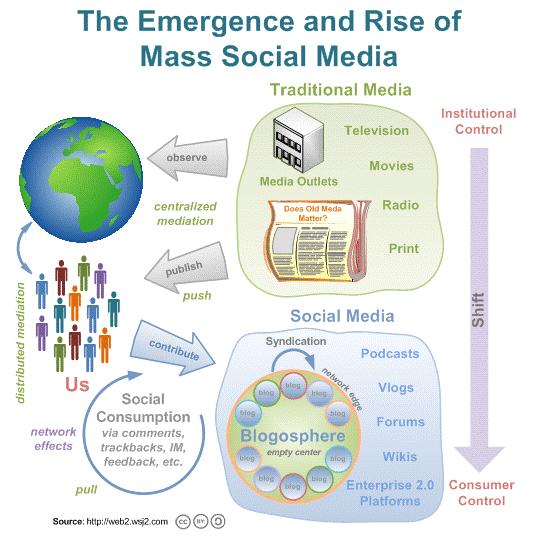

「オープン・ヘルスケア宣言」の背景に、ソーシャルメディアの台頭があったことを昨日のエントリーでまとめてみました。初期のインターネット、いわゆるWeb1.0の時代においても「コマンド&コントロール」の発想は支配的であり、その時代に作られたHONコードなど医療Webサイト基準も色濃くその発想を持っていました。 続きを読む

昨年10月末に発表された「オープン・ヘルスケア宣言」登場の背景として、ソーシャルメディアの登場がまず挙げられるでしょう。上図は、Web2.0の優れたビジョナリーであるディオン・ヒンチクリフが、自己のブログで先日発表したものです。 続きを読む