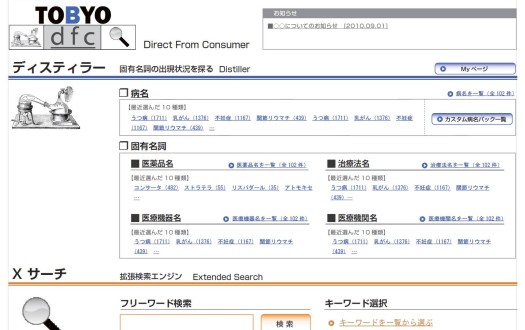

ウェブ上にばらまかれた様々な医療関連情報あるいはデータを、どのように構造化するか。ウェブの医療情報サービスを考える場合、とどのつまりはこの問にどう答えるかが問題となる。もちろん多様な考え方に基づく多様な答えがあり、私たちのTOBYOプロジェクトもその中の一つにすぎない。Health2.0の苦闘は、この問に対する答えとそれを継続可能にするビジネスモデルのマッチングの難しさにある。

だが、もう一度この問いを見なおしてみると、見落としてはならないひとつの前提があることに気づく。それは構造化すべき医療関連情報あるいはデータが、「すでに」ウェブ上に存在するという前提である。「これから作る」のではなく、「すでにある」ということ。しかもそれらが「大量にある」からこそ、構造化が問題になるのだ。逆に「これから作る」のでは構造化は現下の問題ではなくなり、提供されるサービスも将来の問題に先送りされる。つまりこのように考える限り、サービスとビジネスモデルのマッチングは永遠に来ないかも知れないということを、この問いとそこに含まれる前提は仄めかしている。 続きを読む