私たちは、昨年の秋頃にNPOへの移行を漠然と考え始めていた。そしてそのことをこのブログで公開もしたのだが、それは当時、「TOBYOのようなサービスは、むしろNPOのような非営利事業スタイルのほうが向いているのではないか」と考えていたからだ。だがそれから時間が経つに連れ、次第にそれら「NPO路線」は私たちの中で自然に消えていった。

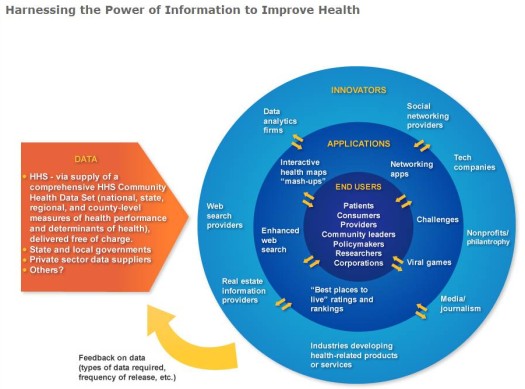

どの時点でその転換点があったのかと問われると、明確に返答できない。おそらくいくつかの複数の契機があったはずだが、そのひとつは昨年末に”Data is the next Intel inside”との「2.0の原点」に回帰したことだろう。この原点回帰によって、データを起点としたマーケティング・サービス創造という方向が明確になった。そしてそのことはやがてDFCへと繋がっていくわけである。当時、まだHealth2.0のビジネスモデルは多分に不透明であったが、今にして思えば、PatientsLikeMeとSermoの成功を徹底的に分析しておけば、「データ起点」の方向にビジネスモデルがはっきり見えていたはずなのだ。 続きを読む