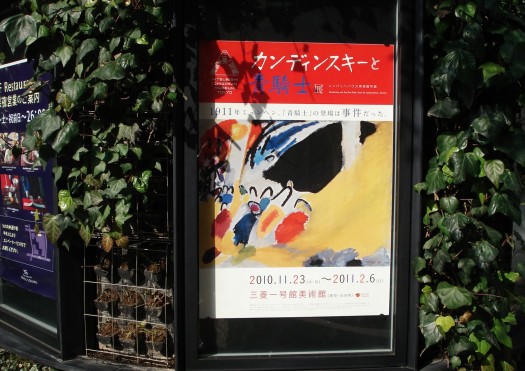

昨日は朝から、妻と丸の内の三菱一号館美術館へ「カンディンスキーと青騎士展」 を見に行った。数年前、大規模なカンディンスキー展が開催され大作「コンポジションⅥ、Ⅶ」などたっぷり堪能できたが、今回は初期のわりと地味な作品が多かった。しかし、風景画などでそのきわだった色彩感覚に驚かされる経験をした。「この屋根をこんな色で描くのか」。ミュンターはじめ青騎士グループの作品もじっくり楽しめた。そういえば、自室に長らく「コンポジションⅦ」の大判ポスターを架けて悦に入っていたが、あれはどこへしまったのか。

話は変わって、最近、あらためてHealth2.0のビジネスモデルを考え直したりしている。これはWeb2.0のビジネスモデルというものが、既にかなりはっきり見えてきたことにも関係がある。たとえば、かつてWeb2.0を代表するサービスと言われていたソーシャルニュースのdiggやソーシャルブックマークのdelicious、さらにかつてトップSNSであったMySpaceが、最近、身売りやリストラの憂き目にあっていると報じられている。そしてその一方では「勝ち組」のFacebookが、来年と噂される株式公開へ向け着々と準備を進めている。2005年の時点、つまりWeb2.0が大きな社会的話題になった頃、一体誰がこの事態を予想できたであろうか。その後、五年が経過し、混沌としたシーンは晴れ上がり、勝ち組と負け組は明確になった。 続きを読む