dimensionsはサービスイン。先週から本サーバで稼働をはじめた。当面、ここ一ヶ月〜二ヶ月程は「お試し期間」として顧客ユーザーに使ってもらう予定。同時にデータ取得、集計、更新など、主としてデータまわりのオペレーションを徐々に円滑運用の軌道に乗せていくことになる。プロジェクト企画段階ではデータ更新を一ヶ月ごととしていたが、いろいろ勘案した結果、ウィークリー更新をめざす。最終的にはデイリー更新を実現したい。

いずれにせよ当初想定していたよりも、はるかに強力なマシンパワーが必要になってきている。検索エンジンだけならまだしも、数百万ページのデータから数千語のキーワードを抽出カウントしたうえで出現場所を特定するために、集計時間が予想以上にかかることもわかった。だがこれらの経験は、次ステップでのマイニング・ツールなどの導入にきっと活かされるものと考えている。

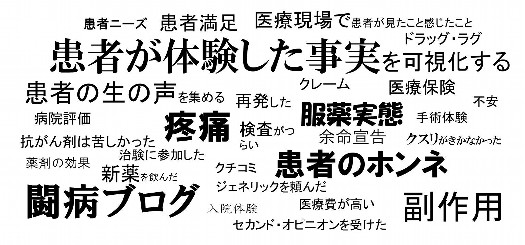

そもそもdimensionsは、その基本フレームとして「患者体験ドキュメントのデータ構造」というものを考えるところからスタートしている。われわれは患者体験を主観的な物語としてではなく、まず時間軸上に配列された事実の連続体として見ることを考えた。その「事実」とはまさに患者が体験した医療事実なのだが、それらはさらに「こと、もの、評価」という三要素に分解できると思いついた。「こと」は検査、診断、入院、手術、など一連の医療過程を構成するイベント、あるいは時間軸を区切り特定の段階を表示するプロセス・インディケーターであり、普通名詞そして固有名詞で表される。「もの」は医療に実際に投入される薬剤、機器、治療法、さらに医療が行われる場である医療機関などであり、それらも固有名詞や名詞に分解できる。 続きを読む