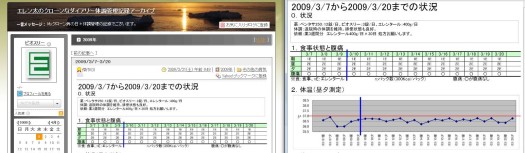

先日のエントリで、インターネットから大量のデータを収集し、統計的に分析した上で自らの治療を選択した闘病者の例を紹介した。この例が示すように、闘病に関連するデータの収集と活用は、闘病における非常に重要な活動なのである。このほかにも闘病者は、医療費用、医療保険、各種申請、食事、薬服用など、闘病に伴う多数のデータを管理をする必要がある。日記形式の闘病記もそれらを記録するツールの一つだが、数値表現できるデータは、やはり表やグラフで管理するほうが便利だ。 続きを読む

カテゴリーアーカイブ: 闘病記

闘病体験をどう見るか

一般に「闘病記」を語るときに、「勇気をもらえる」とか「元気が出る」などの表現が用いられることが多い。だが、これは本当にそうなのだろうか。何か歯の浮く過剰な美辞麗句に過ぎないような気もする。このブログでは、闘病者生成コンテンツのことを様々に考えてきたが、われわれ健康者の一方的な思い入れに基づき、勝手に「勇気をもらえる」などと言い立てるのとはまったく違う見方で、おそらく闘病者たちはこれらの闘病体験ドキュメントを見ているのではないか。ある種の反省とともに、正直なところ常にそんな気がしていたのである。

最近、ある前立腺がんの闘病者ブログを読んでいると、次のように記されているのを目にした。

昨日の朝日新聞beの記事にもTOBYO,ライフパレット、オンライフなどのサイトに闘病情報が得られるとあり誘惑にかられて早速画面を出したが表紙を見た時点で詳しく中を見るのは怖くなってすぐ閉じた

辛い苦しい悲観的な情報をみつけたら気の小さい私は当然落ち込む

夜などついつい考え込んでは調べてみたい誘惑にかられるが

朝になるとその気は失せる

それを知ったからといって病状が変わる訳ではないだろうから

家族が気を使って慰めにいい情報だけを伝えてくれるのは有難い

落ち込んだところでいいことはないがそれでも最悪の結果を覚悟し容認しようと努めている、今後の展開にそなえて心の準備が必要だ

この先、治療方法がはっきりしたら情報検索するかもしれない

段階的に気持ちは変わるのだろうと思う

情報社会で情報を避けるのもおかしなものだ「前立腺がん闘病記-4 」(「一言孤児」)

評価と選択

昨日のNHKスペシャル「うつ病治療 常識が変わる」をたまたま見た。TOBYO収録のうつ病闘病サイトもすでに1100件を越えており、疾患別に闘病サイトを見れば群を抜いてナンバーワンである。最近の傾向を見ると、ブログが認知行動療法に利用されるケースもあり、うつ病などメンタル系の闘病者による闘病サイトは急増している。

番組ではうつ病の医療提供実態について問題をいくつか取り上げていたが、その中で、特に医師の技量のばらつきの問題は深刻である。ある地域では、地域に存在する心療クリニックをクチコミで評価し、消費者がクリニック評価マップまで作っている例を紹介していたが、医療機関や医療者の技量を評価するデータが開示されていない以上、当然の防衛的な消費者行動と言えよう。むしろこのような評価マップは、ウェブ上で共有されるのが望ましいのではないかと思った。 続きを読む

闘病サイトのライフサイクル

TOBYOでは、引き続き闘病サイト情報を収集している。現在、約12,500件の闘病サイト情報を公開しているが、この中身を見ると、これらサイトは決して不動のものではなく、実は流動的である。闘病サイトは永遠不滅なものではない。闘病ネットワーク圏を観察していると、どんどん新しい闘病サイトが登場する一方、ひっそり閉鎖され消えていくものも多いことに気づく。

何もない空間(ネット上)に、突然、ポッと光が現われ、明滅を始め、やがて消えていく。

私が闘病サイトを観察しているうちに抱いたイメージはそのようなものである。かつて闘病ネットワーク圏のことを宇宙にたとえたことがあるが、それは闘病ネットワーク圏を構成する闘病サイト群が、全体としてまるで宇宙に散在する銀河、星雲、恒星のように見えたからだ。個々の闘病サイトは出現しては消滅している。これについては「宇宙=量子論的な真空」を想起する必要があるのかもしれない。 続きを読む

最近の闘病サイト動向

TOBYO収録闘病サイトは1万2千を超えたが、全体として、闘病ネットワーク圏はどんどん拡大しているという感触がある。今年に入ってから立ち上げられた闘病サイトも多い。最近目につく主な傾向をいくつか拾ってみると、次のようになる。

- メンタルヘルス系闘病サイトの急増

- 複数サイトの使い分け

- 「吐き出しサイト」の増加

まず、闘病サイト全体の中で、メンタルヘルス系闘病サイトが目立って増加している。特に最近は、やはり不況を反映してか、長期病気休暇の末に職を失うケースが働き盛りの30代、40代で顕著であり、事態の深刻さが闘病サイトからうかがえる。また3番目の「吐き出しサイト」にも関連するが、うつ病などの認知療法の一環として闘病サイトを開設する闘病者も多いようだ。「ブログ療法」を医療者が勧めているケースもある。 続きを読む