新宿御苑では紫陽花が咲き始め、ホトトギスが鳴いている。6月。早いもので、もう今年も一年の半分が過ぎようとしている。だが、振り返って懐かしい過去などベンチャーにはない。ひたすら前へ、全速前進であれ匍匐前進であれ、とにかく前進しなければならない。

「闘病体験の共有と傾聴」を旗印とする私たちのTOBYOプロジェクトは、いよいよdimensionsの来月サービスインへ向け秒読み段階だ。しかし、この時期に来てプログラマがダウンしてしまい入院。早い回復を祈るのみだが、残りの工程は見えているので、予定通り来月サービスインするつもりだ。

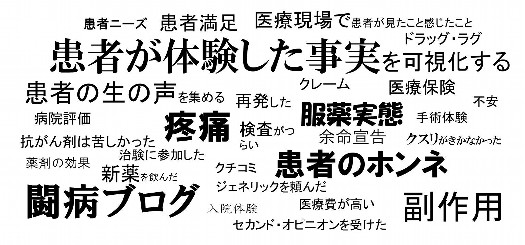

最近いろいろな人から聞くのだが、どうやらTOBYOがビジネス界とくに製薬業界でかなり知られてきているらしく、TOBYOを仕事に利用している方も多いとのことである。うれしいことである。それもTOBYOがというよりも、TOBYOを介して、闘病ユニバースに公開された闘病体験ドキュメントに対する関心が高まっていることがうれしい。これらドキュメントは本来、闘病者のみならず、医療関係者にとっても非常に高い価値をもつデータでありながら、これまで効率よく利用する手段がなかったのである。私たちが着目したのはこの「手段」を何らかの形で提供することであった。そして、TOBYOは闘病者のために闘病体験を共有する手段であり、dimensionsはプロフェッショナルの方々のための闘病体験を傾聴する手段なのである。 続きを読む