フォレスターリサーチのカールトン・A・ドティ氏が発表したプレゼンスライド「あなたがHealth2.0について知っておくべきこと」。この手のHealth2.0プレゼンスライドもずいぶん目にしてきたので、いささか食傷気味だが、このスライドは笑えるところもあって退屈しない。楽しめます。 続きを読む

作成者アーカイブ: 三宅 啓

量から質へ

サーバ不調により、このエントリは「iza」の方へポストしたものを転載した。

============================

TOBYOのサーバ絶不調(!)。シリコンバレーあたりで遊泳中の鯖だが、暑さのせいかダウンした模様。ハードを交換するとの連絡が入った。困ったものだが、今回はこちら「iza」の方からポストさせてもらう。

さて、この春から「闘病者(患者、家族、友人)の情報共有ツール=TOBYO(闘病)」を公開してきたが、はやくも収載闘病記サイト数は1万に近づいてきている。1万サイトに到達した時点で「量的確保」という初期目標は一応達成されることになり、その後は、新しい目標を持って仕事を進めていきたいと考えている。一言でそれを言えば「質的充実」ということになるだろう。

まずやるべきことは収載闘病サイトの吟味である。これまでも偽装サイトやスパムサイトを除去し、また一定の水準に達していない闘病サイトを登録保留にするなど、サイト登録時点でラフなふるい分けはおこなってきている。たとえば闘病情報が2-3ページしか掲載されていないサイトとか、作者側の「闘病サイト」という明確な意識が感じられないサイトとかの場合、常識的な基準からサイト登録の可否を判断してきた。ユーザーが安心して闘病サイトを利用できるように、一定の水準以上の良質のコンテンツを提供すべきだが、一方では、あまり当方が「編集者」として介入しない方が良いとも考えている。最低限のフィルターを掛けながら、あとはユーザーの判断に任せるのが、おそらく一番正しいやり方なのだろうが、すでに収録済みのサイトを「質」の観点から見直していきたい。 続きを読む

ウェブ闘病記とパブリック

たとえば最近出た「リアルのゆくえ」(大塚英志、東浩紀、講談社現代新書)を読むと、「パブリック」をめぐる議論が決して対談者双方の交点を見出すことなく、延々とすれ違いながら展開される光景に呆然としてしまうのだ。「パブリック」という、わかったようで実のところよくわからない概念で何かを語ろうとするとき、どんな議論もどこかですれ違ってしまい苛立ちだけが残る。

それよりも「パブリック、公共性」という言葉自体が、今日こんなに露出してきたのはなぜなのか。前書では次のような発言がある。

「東 ちょっと話を変えますがGoogleというサービスがありますね。ぼくは、むしろああいうものから新しい公共性について考えたいんです。

人間は共同で何か仕事をしないと生きていけないから、人と人を繋ぐテクノロジーは必要である。しかし、そのテクノロジーが、すごく大きく変わるときがある。そもそも国家だって、みんなが国家をつくろうと思ってつくったのではなく、ある技術的条件のなかでなんとなくできあがった共同作業のシステムが、事後的に「国家」と呼ばれ、公共性が見出され、その運営システムが開発されてきたということだと思うんです。そういう観点からすると、いまGoogleのようなウェブサービスは全く新しい共同作業のプラットフォームとしてあって、その運営方法も従来の公共的なコミュニケーションとはぜんぜん違う。しかも、いま現にそれが人々の生活に巨大な影響を与えている。そこには新しい公共性の可能性を感じます。(「リアルのゆくえ」第三章2007年)」

「患者様」呼称とサービス

今週初め、ある新聞(たぶん日経)を眺めていたら、数年前から病院で流行っていた「患者様」呼称が、最近廃止されはじめているとの記事を目にした。同様の記事は昨春ごろ朝日新聞にも出ていたが、このブログでもエントリに取り上げている。だが、この「患者様」呼称が、実は厚労省の通達によって指導されたものであるということは、初めて知ったのである。厚労省は90年代終り頃、たしか「厚生白書」(当時)において「医療はサービス業である」と言い出したのであるが、おそらく病院に対する「患者様」呼称の強制は、この「医療=サービス業論」の延長上にあるものと思われる。

今週初め、ある新聞(たぶん日経)を眺めていたら、数年前から病院で流行っていた「患者様」呼称が、最近廃止されはじめているとの記事を目にした。同様の記事は昨春ごろ朝日新聞にも出ていたが、このブログでもエントリに取り上げている。だが、この「患者様」呼称が、実は厚労省の通達によって指導されたものであるということは、初めて知ったのである。厚労省は90年代終り頃、たしか「厚生白書」(当時)において「医療はサービス業である」と言い出したのであるが、おそらく病院に対する「患者様」呼称の強制は、この「医療=サービス業論」の延長上にあるものと思われる。

だが医療はサービス業であるが、しかしその「サービス」はホテルやファーストフードなどが提供している「サービス」と同一視できるものではない。ホテルやファーストフードの現場において「お客様」呼称が一般的であるからと言って、医療現場においても「患者様」を言いさえすればよいというのも、なんだかとんでもない短絡思考であるように見える。その現場にふさわしい呼称や言葉使いというものがあるべきだ。 続きを読む

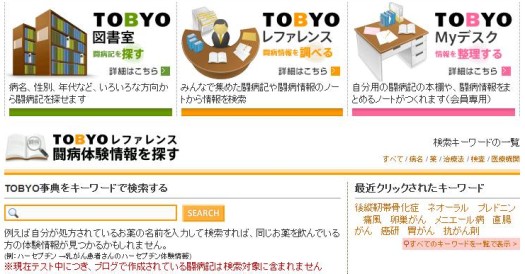

TOBYO事典をパワーアップ

昨日(8月27日)、闘病者(患者、家族、友人)の新しい情報共有ツール=TOBYOは、闘病サイト全文検索サービスである「TOBYO事典」をトップページに配置し、より一層、闘病情報をユーザーが簡単に検索できるようにレイアウトを修正した。「TOBYO事典」は、指定したサイトだけを検索対象とする「バーティカル検索エンジン」と呼ばれる検索サービスで、これによってユーザーは多数の闘病サイトを一度に横断検索でき、闘病者が実際に体験した事実をスピーディーに簡単に探し出すことができる。この「TOBYO事典」は、世界初の闘病体験に特化したバーティカル検索エンジンである。

と、ニュースリリース風に書き出してみたが、「TOBYO事典」をトップページに配置しなおし、「事典」がTOBYOのメイン機能であることを明確にした。ユーザーが求めているのは「物語としての闘病記」よりも、病院、医師、薬、治療方法など、実際に他の人が病気と闘うプロセスで体験した「事実」である。ユーザーのニーズは「物語を読みたい」というニーズであるよりも、むしろ「他の人が体験した事実を知りたい」というニーズである。実際に闘病生活に役立つのは「物語」ではなく、実践的な「体験された事実」である。 続きを読む