一昨年の年末から書き始めた当ブログは、今日めでたく500回目のエントリをポストするに至った。思えばこの一年半の間に、従来にない新しい波が世界の医療シーンに押し寄せてくる様を、幸いにもわれわれはリアルタイムで目撃してきたのではなかったか。その意味ではこのブログは「幸運なブログ」だったと思う。

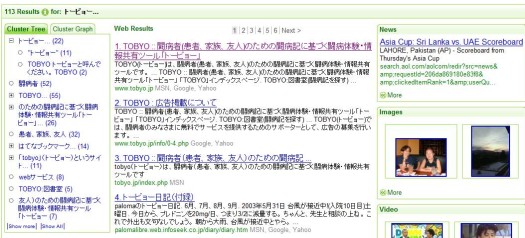

当初はこのブログのタイトルが示すように、われわれの新規事業「TOBYO」を開発する上で必要な情報をメモする程度の考えでスタートしたのだが、同時に伝わってきたアメリカのHealth2.0の盛り上がりに刺激を受け、「世界の医療変革ムーブメント全体の見取り図をつくろう」などと大それたことまで考えるにいたった。だが、そのようなマクロな透視図を作る作業は、結果として、われわれの「TOBYO」を客観的に評価し位置づける上でも必要なことであった。

また、世界の動向を見ることによって、日本の医療を相対化する視点を獲得することができたと思う。従来からの「連続体」として、あるいは所与の動かぬ環境として日本の医療を見るのではなく、Health2.0というまったく新しい視点から「日本医療」を批判的に検討することができたと思う。そしてその上で、TOBYOが果たすべき役割も次第に明らかになったのである。

また振り返ってみると、2005年あたりを境として、当方の情報収集方法は著しく劇的に変わった。それ以前は新聞やニュースサイト中心の情報収集であったのが、2005年以降はブログ中心の情報収集に変わったのである。さらにブログを始めてからは、海外のブログを毎日大量に読み、その中で重要な出来事をピックアップし、それを素材として自分の考えをエントリにまとめる。このように「ブログを読み、考え、ブログを書く」というサイクルを日課とし、「情報を集めながら情報を配信する」というスタイルを継続することになったのである。これによって、確かに自分の中で「何か」が大きく変わったような気がする。

この世界には、実際にやってみなければわからないことは多い。その中でも、ブログは最たるものかもしれない。日本ではHealth2.0もPHRもまだほとんど知られていないが、これらに関心を持つ人なら、とにかくまず自分のブログを立ち上げよう。「プディングの味は、食ってみればわかる」。海外のHealth2.0シーンを見ても、そのメインの活動ステージはブログである。日本でHealth2.0をテーマとするブログが多数登場することを期待したい。

三宅 啓 INITIATIVE INC.