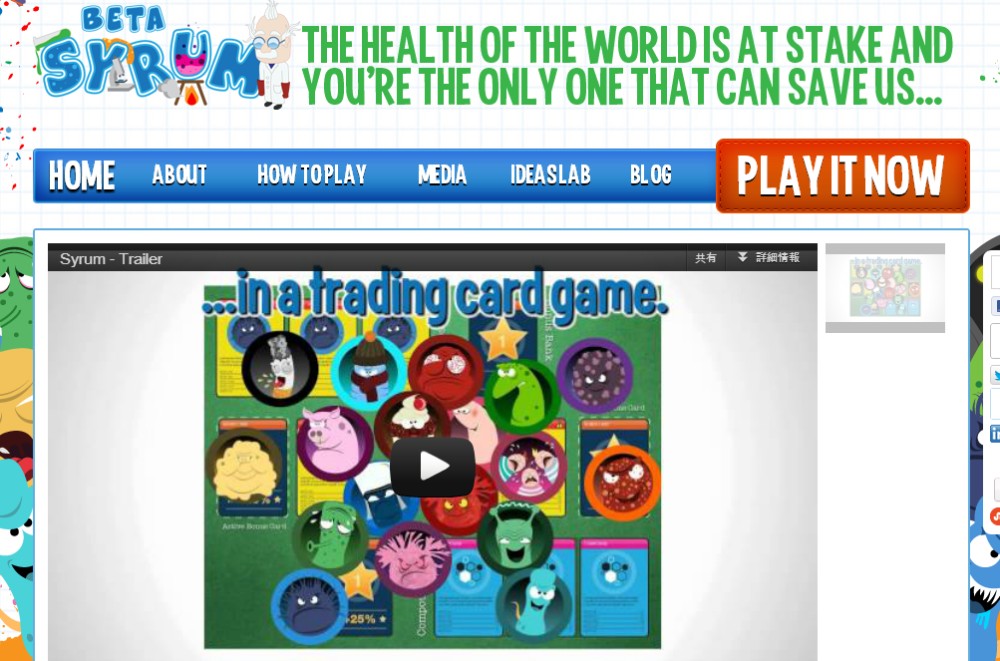

先のエントリで製薬会社ベーリンガー・インゲルハイムの話題のゲーム「Syrum」を取り上げたが、最近、ゲーミフィケーションを医療のアプリやサービスの開発に導入する動きが活発化している。Syrumの場合、どちらかと言えば新薬開発のためのマーケティングを目的としていると考えられるが、もとよりゲームは、消費者あるいは患者が楽しく遊びながら自らのエンゲージメントやモチベーションを高め、生活習慣を自然に変えることができる優れた方法である。

たとえば運動習慣を生活に取り入れようとジョギングを始める人は多い。でもなかなか日々の習慣にするまでには至らず、挫折する人も多いのではないだろうか。こんな人には“Zombies Run !”だ。”Zombies Run !”は、ただ走るのではなく「ゾンビ集団から逃げる」という緊迫した状況設定を日々のジョギングに付与し、さらに「街づくり」など達成感のあるゲームストーリーにプレイヤーを巻き込んでいくスマホ・アプリだ。いわばリアルのランニングとヴァーチャルのゲームを一体化して、プレイヤーのランニング・モチベーションを高めるエンターテインメントに仕上がっている。これと似たようなゲーム性のあるジョギング・アプリとしては“Superbetter”も人気がある。 続きを読む