暑い夏をのりきっていささか疲れ気味だが、今日になって「闘病者の新しい情報共有ツール=TOBYO」は、収録病名数534、収録闘病サイト数9000に達した。収録サイト数の病名別分布を眺めると、やはり全体としてロングテール状になっており、ヘッド部分の高さとテール部分の長さがますます伸張してきている。それに対して中央部のボディーだが、これはヘッドとテールの伸長に比べると増加分は少ない。ここが今後の課題となるだろう。

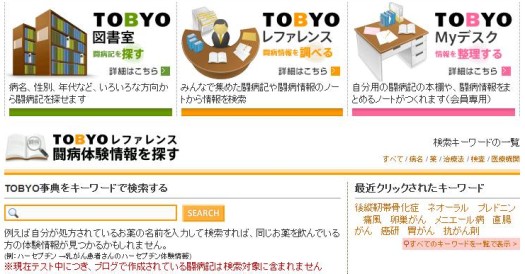

先日のエントリでも触れたように、TOBYOの当面の目標収録サイト数は1万で、これが達成された時点で「量から質へ」とサービス拡充の焦点を移動させていくことになる。だがもちろん、テール部分やボディ部分に位置する病名のサイト収録は、今後も継続していかなければならない。TOBYOというツールは、「一定の量的蓄積を、それに対応する質的なサービスへ変換する」というきわめてシンプルな考え方で作られている。だからわれわれは、「1万サイトという量的蓄積を、それに見合う質をもったサービスへ変換する」ということだけに当面は集中し、取り組むことになる。 続きを読む