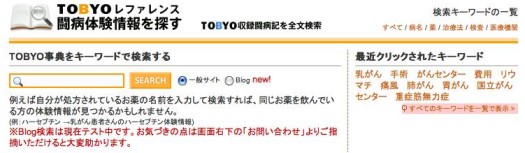

TOBYO事典は、ウェブ上の闘病ネットワーク圏に蓄積された闘病者の知識と体験を横断的に全文検索する検索エンジンとして構想した。昨年5月末からブログ以外の一般サイト検索テスト運用を開始し、徐々に検索対象サイトを増やしてきた。12月に入って検索対象はTOBYO収録一般サイト2061となったが、これら一連のテスト運用で、一般サイトについてはほぼ満足のいく検索サービスが提供できるようになった。

だが問題はブログ検索であった。秋口から独自検索システム開発に着手してきたが、予期せぬ事態が多発し、大幅に開発計画は遅れてしまった。試行錯誤の末、ようやく明日公開できる段階まで来たが、まだまだ今後改善しなければならない余地を残している。とりあえず一般サイト検索とブログ検索をスイッチで切りかえる形で公開することになったが、これもいずれ一本化しなければならない。ユーザーは、一般サイト検索とブログ検索を区別しているわけではないからだ。またクローラーや本文抽出機能の精度の問題もあり、取得データ件数がまだ十分ではない。これも徐々に積み上げをはかり改善していくしかない。 続きを読む