(“CLEAR! Shocking Google Health Back to Life”,Scott Shreeve,MD)

米国PHR市場における主要プレイヤーは、一昨年の秋に登場したマイクロソフト社のHealth Vault、昨年春から起動したGoogle Health、そしてインテルやウォルマートなどのDOSSIAの三者だが、実質的にはHealth VaultとGoogle Healthの戦いになると見られていた。ところが最近、Health Vaultの競争優位が次第に明らかになってきている。同時に、特にGoogle Health開発のスローペースぶりに対して、Health2.0コミュニティから苛立ちにも似た批判が巻き起こってきている。批判は「Googleは本気で医療ITに取り組む決意を持っているのか?」から「Googleは出直せ!」に至るまで、主としてGoogle経営陣に向けられてきている。

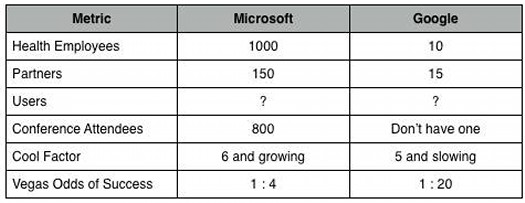

Health2.0コミュニティきっての論客スコット・シュリーブ氏は、上記のような両者の比較対照表をブログで公開している。これを見ても、プロジェクトに従事する従業員数で実に100倍、提携組織数で10倍など、両者の間に徐々に圧倒的な差がつきつつあることがわかる。

このままHealth Vaultの独走を許せば、米国PHR市場は健全なコンペティター不在のままマイクロソフト社に独占される可能性があり、そのことは結果としてPHRの進化を遅らせ、市場の成長さえ阻害しかねない。

三宅 啓 INITIATIVE INC.