私たちのパートナーである株式会社メディカル・インサイトが今月で創業二期目を迎えるようだ。まずは鈴木さん、おめでとうございます。今後も一層のご活躍を期待しています。

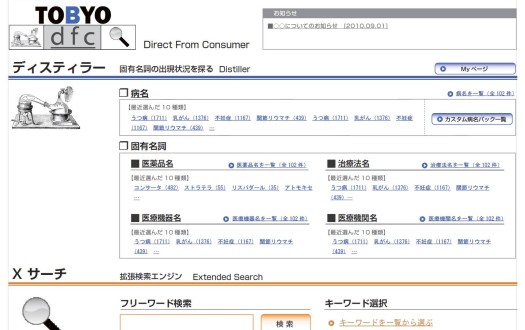

鈴木さんと初めてお会いしたのは昨年暮れ、たしか12月24日だったと記憶している。クリスマス・イブに突然現れたのだから、鈴木さんに「サンタクロース」のイメージをかぶせることは不自然ではない。密かに「サンタ鈴木」と呼んでいた。鈴木さんはTOBYOプロジェクトに強い関心をお持ちで、熱心なお申し出までいただき、結果として当方事業パートナーをお願いすることになったのだが、まさにTOBYOプロジェクトにとっての「サンタクロース」であった。そして、後にそのプレゼントが「DFC」であることがわかった。

当方は昨年11月頃から闘病体験データに基づくマネタイズを模索していたが、まだ概念やアイデアをあれこれ整理している段階であった。そこへまさにドンピシャの「DFC」というコンセプトを鈴木さんから頂戴した。現在、DFCはすでに開発途上にあるが、私たちだけでここまで進捗することはなかっただろう。鈴木さんに参画してもらい、とにかくTOBYOプロジェクトは長足の進歩を遂げたと思っている。 続きを読む