ある方から教えていただいて、世界的物理学者で元東京大学宇宙線研究所長の戸塚洋二氏の闘病ブログサイト「The Fourth Three-Months」 の存在を知った。大腸から始まって肺、骨、脳と転移した自己の「がん」との闘病体験を、科学者らしく客観事実とデータを中心にまとめ上げたこの闘病記は資料価値の非常に高い記録になっている。残念ながら戸塚氏自身は昨年夏に亡くなっている

だが、この闘病記において戸塚氏は、自己の闘病体験の他に、ある一つの重大な提言をしている。それは「闘病体験データベースの構築」ということだ。そして奇しくもこのことは、まさに私たちがTOBYOで目指していることなのだ。

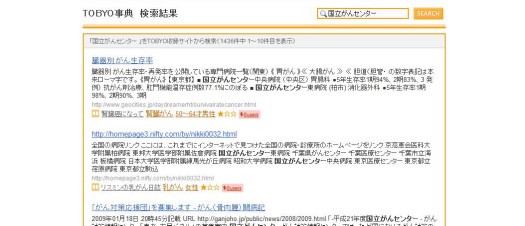

インターネットで「大腸がん」を検索してみると膨大なヒット数がありますし、ブログにも(私のも含めて)多くの体験談が載っています。しかし、検索に便利なように整理されていないことがネックで、上のような疑問の答えを探そうにも手に負えません。

何とかならないでしょうか。思いつくままにちょっと提案してみたいと思います。

まず、がん患者の知りたいことのほとんどは、上にあげた私の例のように、主治医には答えられないか答えたくない事項なのです。

われわれにとって本当に必要なのは、しっかりと整理され検索が体系的にできる「患者さんの体験」なのです。

当然ですが、これらの整理された体験談は例数が増えるにしたがって学術的にも貴重なデータになることは間違いありません。大学病院の先生方が細々とした科学研究費補助金をもらって個人的かつバラバラに調査を行っているようですが、全国的に体系がとれ整理されたデータでないとあまり役に立たないのです。

そのように整理された体験談があれば、検索によってその記録を見つけ、私にとって大変参考になる情報なら「自己責任」でもってそれを利用すればよいのです。