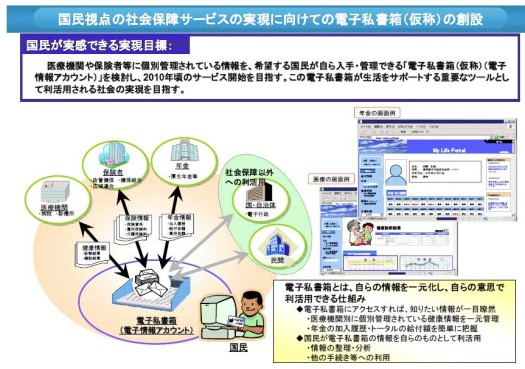

政府IT戦略本部に設置された医療評価委員会が7月2日開催された。席上、本年度の活動方針が検討されたが、その中で「国民の健康情報を大切に活用する情報基盤の実現」の一環として、「国民視点の社会保障サービスの実現に向けての電子私書箱(仮称)の創設」が提起された。(しかし、この長ったらしい言い回し。なんとかならんもんか。)

その「電子私書箱」について資料を見ると、「国民が実感できる実現目標」として、下記のように説明されている。

医療機関や保険者等に個別管理されている情報を、希望する国民が自ら入手・管理できる「電子私書箱(仮称)(電子情報アカウント)」を検討し、2010年頃のサービス開始を目指す。この電子私書箱が生活をサポートする重要なツールとして利活用される社会の実現を目指す。

どうでもいいが「利活用」などという妙な言い回しが気になる。こんな役所用語は使わないでもらいたいたいものだ。それはそれとして、どうやらこの電子私書箱なるものは、個人の医療、健康保険、年金など社会保険にかかわるデータを、Web上の一箇所に集約するストレージサービスみたいなものらしい。さらに「IT戦略本部重点計画2007」の「2.2 国民視点の社会保障サービスの実現に向けての電子私書箱(仮称)の創設」には次のような説明がある。

現在、国民の社会保障に関する個々の情報は、医療機関や保険者等、機関毎に個別管理されており、これらは国民自らの情報であるにも関わらず、本人が必要に応じて自由にアクセスし、利活用できる状態にはない。このため、これらの情報を希望する国民が自らのものとして簡単に収集管理可能な仕組み「電子私書箱(仮称)」の創設を検討し、この電子私書箱が生活をサポートする重要なツールとして利活用される社会の実現を図る。

以上の説明を額面どおり読む限りでは、この電子私書箱はまるで「Google Health」みたいなPHRに、非常に近いようにも思えてくる。「これらは国民自らの情報であるにも関わらず、本人が必要に応じて自由にアクセスし、利活用できる状態にはない」などという言葉を素直に信じれば、これまでの厚労省「健康ITカード」構想とはかなり違う視点を提示しているようにも見える。

その「国民ITカード」だが、「(イ) 健康IT カード(仮称)の推進(厚生労働省)」という項で次のように触れられている。

医療・介護・年金等の公共分野におけるIC カードの導入のあり方等の検討の結果を踏まえ、また、電子私書箱(仮称)の検討と連携しつつ、希望する個人が健診情報等の健康情報の閲覧・管理に役立てるための「健康IT カード(仮称)」の導入に向け、システム基本構想等について検討を行い、2007 年内を目途に結論を得る。

役所の文章で回りくどく、しかも要領を得ないが、どうも「電子私書箱」は「健康ITカード」とペアで構想されているようだ。双方の役割分担とその関係はハッキリしないが、これは「データ格納庫としての電子私書箱。電子私書箱にアクセスするためのIDツールとしての健康ITカード」と整理できるはずだ。

だが、本当にこのような「データのユーザー主権」をめざすシステムを、政府が作るのか?、と考えると。にわかには信じられないのだ。さらにこの構想が万が一、理想的に実現したとしても、また例によって「過剰セキュリティ対策」でガチガチの重厚長大システムになり、第二、第三の住基カードやe-TAXのような、誰も使わない金食い虫システムが新たに生まれるだけなのかもしれない。

だが、この電子私書箱構想の行方。今後、注視したい。

三宅 啓 INITIATIVE INC.