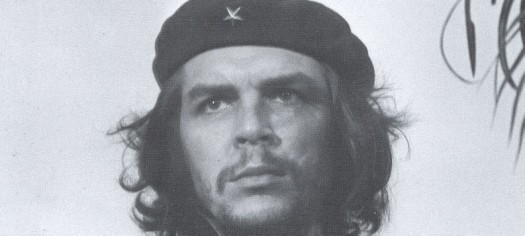

日曜日(1月18日)は映画「チェ28歳の革命」を観るために、朝から妻と新宿へ出向いた。この映画、淡々と進行する抑制の利いたドキュメントタッチの作り方が気に入った。チェ・ゲバラは言わずと知れた「世界革命の時代」のイコンであるが、たしかに今の時点で彼とその時代を映像化するとすれば、このような撮り方しかないはずだ。彼を取り巻くドラマチックな「伝説」をではなく、日常を積み上げた「事実」を淡々と語るしかない。「世界革命」という物語が終わってしまったのだから。

映画を見て昼食後、事務所へ立ち寄って日経朝刊を開くと、医療欄に「医療と健康に関する意識調査」記事が掲載されていた。

「医療情報を入手する際に参考にする情報」(日経新聞調査、09.1.18)

- 家族・知人(61.8%)

- インターネット (60.6%)

- かかりつけ医 (47.2%)

- 本・雑誌 (32.7%)

- テレビ番組 (13.9%)

- 新聞 (11.7%)

- 医療機関の看板・広告 (5.0%)

- 健保組合 (3.3%)

- 患者団体からの情報 (2.6%)

- 医師会(1.4%)

- その他(1.2%)

当然と言えば当然なのだが、医療情報源としてインターネットが二位に浮上してきている事実をしっかり認識しなければと思った。

05年調査では、ネットは13.8%で、飛躍的に増えた。三十-五十代は男女ともネットが首位。医療機関や製薬会社などが積極的にネットで情報を発信していることに加え、医学論文などの検索も容易で、海外の情報を入手しやすいというメリットもある。(日経、同上)

だが、「医療機関や製薬会社などが積極的にネットで情報を発信」云々という分析は事実とは違うだろう。製薬会社が積極的に配信しようとしていることは間違いないが、医療機関の方は消費者向け医療情報をネット配信することに消極的で、せいぜい病院営業情報くらいしか大半のサイトには掲載されていない。まして、一般の消費者が果たして「医学論文や海外情報を検索する」だろうか?

そんな「ありそうもない分析」に納得できるわけもないが、一方では皮肉にも、このデータからマスメディアの影響力が激減していることだけは誰が見てもわかるのである。医療にかかわる消費者の情報環境は激変している。もはやインターネットがメインの医療情報ソースになっていることは明瞭である。そこから新しいサービスを、消費者・患者志向の発想で創造すること。「チェの革命」は潰えたとしても、次なる「革命」はもう始まっている。

三宅 啓 INITIATIVE INC.