昨日のエントリーで、闘病者によって自然発生的にウェブに作られてきた「闘病ネットワーク圏」という考え方を書いておいた。これは、当方がTOBYOというサービスを開発する際に、徐々に固まってきた考え方である。

この前、あるミュージシャンの悪性リンパ腫の闘病記ブログを見ていた時である。そのブログは音楽活動の話題をメインとして数年間続けられてきたものだが、途中から悪性リンパ腫の闘病関連情報がかなり大幅に増えてきている。その闘病関連の最初のエントリで、作者は「自分が悪性リンパ腫にかかっていることは、事務所をはじめ仕事関係者にはまだ何も知らせていないが、このブログでは細大漏らさず病気に関する情報を書きたい。なぜなら、自分が医師から告知を受けた時、ネットでたくさんの闘病記を読み参考になった。自分の闘病体験を記録することは、一種の社会的義務であると考えている。」と書き記していた。

この「義務としての闘病記」という言い方に、正直なところ少し違和感を持った。だが、昨日も触れたように、インターネット黎明期から10年以上にわたって、「ネット上に闘病記を書く」という行為が積み重ねられ、今日では、そのことはなにも特殊なことではなく、かなり一般的な闘病活動として認知されるに至っている。

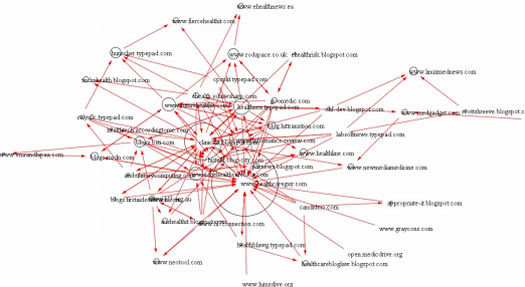

そして改めて立ち止まってよく見なおしてみると、ネット上にはこの間蓄積された膨大な闘病体験情報からなる一つの世界が出来上がっていたのである。この膨大な情報世界を、たとえば「闘病ネットワーク圏」と呼んでみると、そこにはたしかに固有の文化と流儀ともいうべきものが形成されつつあり、しかも徐々に進化して行こうとする気配さえ感知できるのである。先の「義務としての闘病記」という表現の内部には、このような雰囲気に対する率直な反応が存在するような気がする。

「闘病者の中でウェブ闘病記を書く人は、いったいどの程度いるのだろう?」ということを、しばしば考えることがある。おそらく、その比率は年々高まってきているのではないだろうか。そしてウェブで闘病記を書くという行為は、単に「闘病記を書く」という行為それ自体に還元されるのではなく、闘病活動全体の中でもかなり重要な位置を占めるようになっているように思われる。

闘病者はなぜウェブサイトを持ち、そこで闘病記を書くのか。もちろんいろいろなケースと理由があるだろうが、「自分の闘病情報を書くことが、もっとも効率的に闘病情報を集めることにつながる」ということを、闘病者自身が本能的に察知しているからではないのか。「闘病ネットワーク圏」という開かれた参加型世界においては、自分が自分の情報を積極的に出すことが、最も効率的に多くの情報を集める方法だということを知っているからなのではないだろうか。これはまさに「ネットワークの流儀」に他ならない。

三宅 啓 INITIATIVE INC.