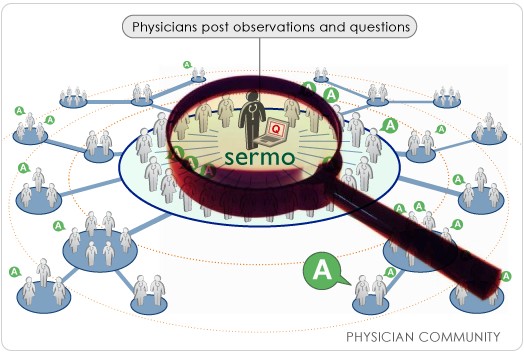

米国の代表的医師SNSであるSermoとFDA(米国食品医薬品局)は、FDAと関連組織CDRH(医療機器放射線保健センター)が「コミュニティ観察」を目的としてSermoのコミュニティにアクセスする契約を結んだ。

今後6ヵ月間に、FDAはSermoコミュニティをモニターし、Sermoの基礎をなすアグリゲーション・システムを利用して医師コミュニティが生成する臨床観察を評価する。

FDAはSermoがクライアント向けに提供している「SermoアルファMD」を通してコミュニティにアクセスする。契約期間の最初の二ヶ月に、FDAスタッフはSermoで共有されている情報のタイプを観察する予定。あとの四ヶ月間、FDAは医師とのコミュニケーションを改善する新しい方法を探し出すために、さらにアクティブにコミュニティに参加する。

この契約は、Sermoが最近アナウンスした米国医師会との戦略パートナーシップ契約に準拠している。この米国医師会との契約もまた、集合知の利用とSermo医師の観察に焦点を置くものである。

Sermoのアクティブ会員医師数は現在約3万人に達しており、毎週1000人以上増加している。Sermoはちょうど一年前、2006年9月にローンチしているが、短期間に米国のナンバーワン医師SNSの地位を獲得した。

Source: By Richard Pizzi,Healthcare IT News,09/06/07

いったいFDAがSermoと組んで何をしようとしているのか、もう一つはっきりしないニュースだが、Sermo自身のビジネスモデルからするとこのようなパートナーシップ契約は非常に重要なはずだ。

コミュニティ内部で生成され共有される集合知、体験、新しい洞察を、いかにマネタイズするかがSermoの生命線である。知識や情報などの知的財産を著作権のような旧来の手段によってではなく、はたまた広告のようなアテンションベースによってでもなく、新しい方法によってマネタイズしようとしているところがSermoのユニークさだと思われる。

これは医師SNSのみならず患者SNSにも言える。最近CNNにも取り上げられた「PatienLikeMe」などでも、研究者が患者コミュニティを観察し、患者コミュニティが生成する知識や体験に学び、研究に活用するケースが増えてきているようだ。

外部の研究者、企業、官庁が特定の問題を解決するヒントをSNSに求めるケースは、今後増えていくような気がする。今回のSermoとFDAの提携はその一つの先行事例であるのでは。だが、そこには問題もある。「観察する」ほうは良いだろうが、「観察される」ほうの気分はどうだろうか。自分がまるで実験動物のように観察されていると知れば、誰しも愉快ではないだろう。

三宅 啓 INITIATIVE INC.